- URL届出って何?

- どんな書類で、いつ提出するの?

- 届出をしなかったら?

古物商のURL届出について調べている方!

『URL届出って何?自分は提出が必要なの?』と思っていませんか。

古物商のなかでもURLの届出は複雑でわかりにくいです。

- この記事を書いた人

古物商許可の取得専門の行政書士。

古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上あります。

そこでこの記事では古物商のURL届出について解説します。

- この記事を読んでわかること

- URL届出はどんな書類か

- どんな時に、いつ提出するのか

- 届出をしない場合、罰則はあるのか

古物商のURL届出について

これから古物商許可を取得し、インターネットを使って中古品の売買をしたいと考えている方は多いと思います。

これから古物商許可を取得し、インターネットを使って中古品の売買をしたいと考えている方は多いと思います。

ただし、インターネットを使って中古品の売買を行う場合はURLの届出が必要になることがあるので注意が必要です。

URLの届出が必要なケース

- ホームページで古物の取引を行う

- オークションサイトに出店する

自分のホームページがあり、そこで古物の売買をする場合に必要です。

例えば、ホームページ上に商品の写真や値段が掲載されていて、気に入った商品をホームページから購入できる場合です。

オークションサイトに出店とはamazon、ヤフオク、メルカリなどに出品する場合です。

- URLの届出が必要な場合

- amazon

- メルカリ

- ヤフオク

- 楽天市場

- BASE等

≫参考:古物商許可はメルカリする時に必要?【行政書士が解説】

URLの届出が不要なケース

- 古物売買を行わないホームページ

- オークションサイトに1点ずつ出品する

自分のホームページはあるが、そこで古物の売買を行わない場合は不要です。

≫参考:古物商をAmazonで行う!URL届出とは何の書類を用意するの?

URLの届出が必要かの判断が難しい場合

URLの届出が必要な場合、不要な場合について解説してきました。

URLの届出が必要かどうかの判断ができないときは、管轄の警察署に相談するか、行政書士に相談することをオススメします。

URLの届出は開設から14日以内に提出

URLの届出はホームページの開設等から14日以内に管轄の警察署に提出しなければなりません。

具体的には、

- ホームページが完成した時

- オークションサイトにストア出店の登録をした時

から14日以内です。

ホームページ制作中でまだ完成していない、ストア出店の登録が完了していない状態では提出しません。

完成や登録から14日以内です。

URLの届出をしないと罰金の可能性がある

URLの届出が必要なのに届出をしなかった場合、10万円以下の罰金に科される可能性があります。

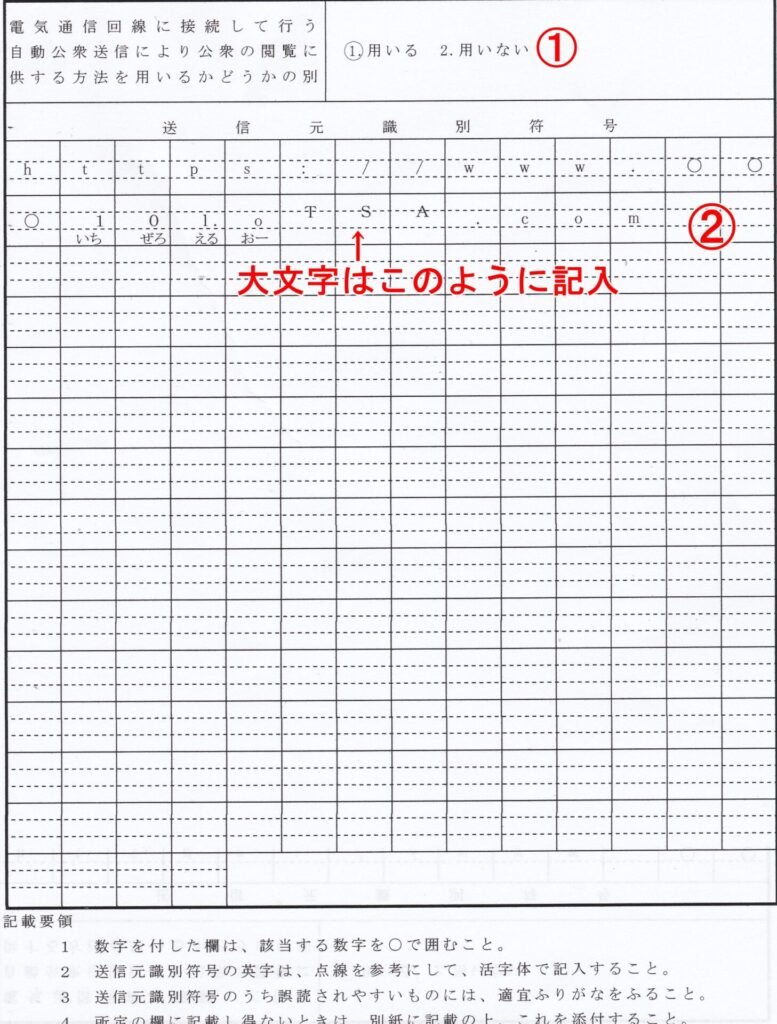

URLの届出書

URL届け出

URLの届出書は上記の記入例を参考に作成します。

①電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

『1.用いる』に〇します。

②送信元識別符号

URLを記入。1枠に対して1文字ずつ記入します。

URLの届出書は管轄の警察署でもらうか、都道府県警察のホームページからダウンロードします。

≫参考:警視庁のホームページ

URLの届出書の他に提出する書類

URLの届出書に加え『URLの使用権限を疎明する資料』も提出します。

URLの使用権限を疎明する資料とは『このURLは私が使用する権限を持っています』という書類です。

そもそもURLとはインターネット上の住所のようなもの。

疎明する資料は次に紹介する方法によって入手します。

WHOIS情報を印刷する

WHOIS情報とはURL所有者の情報が載っているものです。

こちらのサイトにアクセスしてご自身のURLを入力。『WHOIS情報を検索』を押します。

ローマ字表記の文章が羅列されています。そこに、自分の名前が確認できれば印刷して提出します。

ドメイン販売業者に書面の請求をする

URLを取得したドメイン販売業者に請求します。

ドメイン、ドメイン登録者、販売元等が記載された書面が欲しいと連絡してください。

上記の内容がメール等で残っている場合は印刷して提出します。

他社のプラットフォームに出店している場合

ヤフオク、メルカリなどの他社サービスを利用している場合は各社に直接問い合わせてください。

例えば、

- ヤフオクストア⇒Yahooに問い合わせ

- メルカリShops⇒メルカリに問い合わせ

『警察に提出するため、URLの使用権限を疎明する資料をください』と言えば対応してくれます。

URL所有者と申請者が違う場合

URL所有者と古物商の申請者の氏名が一致しないケースがあります。

例えば、古物商の申請者が『古物太郎』。URL所有者が『鈴木次郎』になっていると書類は受理されません。

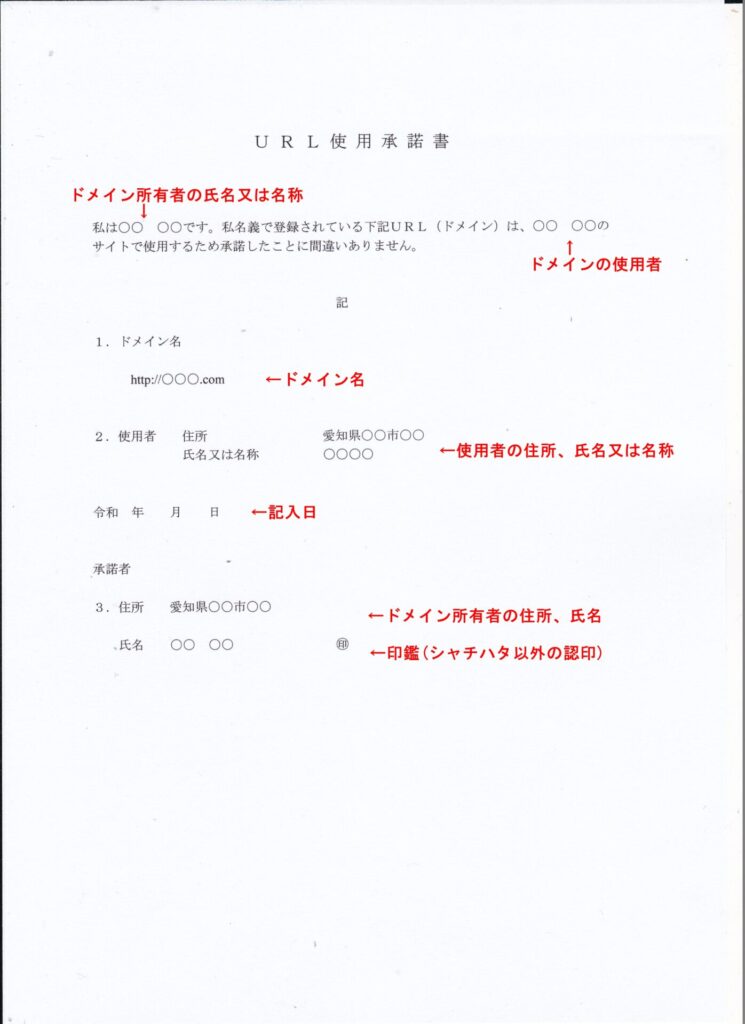

申請者とURL所有者が違う場合は『使用承諾書』を提出します。

URL所有者が申請者に自分のURL(ドメイン)を使ってもいいですよという書類です。

URL使用承諾書⇒ダウンロードはこちら

URLの届出後に行うこと

URLの届出後、ホームページのトップページに以下の3点を記載します。

- 古物商の氏名又は名称

- 許可を与えた公安委員会の名称

- 許可番号(12桁)

例)

- 古物太郎

- 愛知県公安委員会

- 123456789123

※許可番号は許可後にわかります。

- 表示場所

- トップページの下(フッター)の部分。

- トップページから『古物営業法の基づく表示』というリンクを貼り、リンク先に表示。

【まとめ】古物商のURL届出について

インターネット上で古物の売買を行う場合にURLの届出が必要な場合があります。

URLの届出が必要な場合

- 自分のホームページで古物の取引を行う

- オークションサイトにストアを出店する

URLの届出が不要な場合

- 古物売買を行わないホームページ

- オークションサイトに1点ずつ出店する場合

URLの届出はホームページの開設等から14日以内に提出します。届出をしないと10万円以下の罰金になる可能性があります。

URLの届出には『URLの使用権限を疎明する資料』の提出も必要です。

ヤフオク、メルカリ等の利用者は各社に問い合わせてください。

URLの届出についてわからないことは管轄の警察署に相談するか、行政書士に相談することをオススメします。

古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談

行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。

申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。

【東海地方の方へ】お悩み解決に繋がる無料相談窓口はこちら

行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。

- 中古品の売買をしたい!

- 許可が欲しいが手続きをする時間がない!

- 古物商許可を代わりに取得してほしい!

上記でお困りならお気軽に無料相談をご利用ください。

対応地域は愛知県、岐阜県、三重県です。

古物商許可に関する下記の記事も参考にしてください。